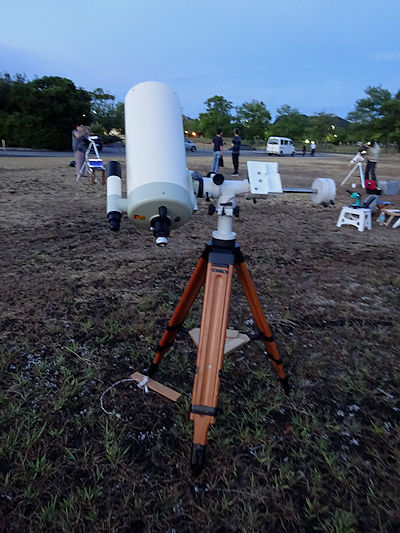

鳴門市依頼の天体観望会,本年2回目となります。 場所は,お決まりの鳴門市ウチノ海総合公園グラウンド。 2回目の今回は月もなく,夏の星座や天体,それと土星がメイン観望対象となっています。申込者数が1回目(平日開催)よりも多いのは,土曜日だからという市の方からの考察。 この回も1回目と同じく,星空解説と実観望との2部構成。前回からメニューに星空解説(案内)を組み込んでいますが,観望オンリーよりも興味関心が広がりやすく,良い感じに思えます。そして,この夜はその解説の部分をを『星空案内人』であるかなさんが快く担当してくれました。 協力機材も8台と十分過ぎるほど。 ところが,天候の方が思わしくありません。聞くところによると,鳴門が晴れと曇りの境界にあるとのこと。SCWを見ても薄雲は全天に,通常の雲もかなり多い見込み。そのためか,依頼者側からは,雨が降ってきたり雲が一面に広がったりするようなことになれば,途中でも中止という条件付きの開催となりました。 ところが到着時から,けっこうな青空(上の画像参考)。ほとんどが雲で,一部青空と思っていたのが真逆。 このままにいてくれるといいんですけどねと,担当者さんと話していましたが,言葉通りに最後までそのままでいてくれました。ベールのような薄い雲の存在は終始感じていましたが,終盤にはそれもなくなっていたように思います。 さて,開始予定の19時半がきて,早速,かなさんの星空解説からスタートです。 会場中央には前回と同じようにプロジェクターとスクリーン,PC等が準備されています。 |

||

マイクからは,北斗七星→アークトゥルス→スピカの春の大曲線,さそり座の紹介,そして天頂付近の夏の大三角と解説が続きます。 やわらかく,おだやかな口調と適度な声量,とても聞きやすい話しぶりで,もう少し長く聞いていたかったと思ったのは,私だけではなかったはず。 ******************************************************************* 星空案内が終わると,それぞれの望遠鏡での観望になります。 それでは,いつもの集まった機材たちの紹介からです。 |

||

|

(わけあって今回は)リポーターの機材から。 予定では8台の機材が集まる見込みでした。それだけ集まれば,いつもの10cmはなくても別に大丈夫だろうと,ミニBORG6cmED屈折を引っ張り出しました。 これで土星を導入しておいて,自由に覗いてねと。 あとは,他の機材を周りながらその活躍ぶりを詳しくレポートしようと考えていたんです。ところが,なぜかモーターがいきなりストップ。電池はまだまだ大丈夫なはず。原因不明です。あちこちいじっても動く気配なし。やむなく手動追尾となり,またしても機材から離れることができなくなりました。 ※というわけで,すみませんが,いつもと変わらず自分の身の回り中心のレポとなってしまいました。<(_ _)> 実はこの望遠鏡,『今夜の最小口径!』と自慢&アッピールしようと目論んでいた機材。 本体重量約500gと軽量で,片手でなく指で持てます。ただ,残念な点はファインダーがないこと。なので,できるだけ低倍率にして天体導入→倍率を上げるという手順で望遠鏡として機能させるしかありません。 そのやり方でも,空が暗い場所では普通にうまくいくのですが,明るい観望地では苦労します。 この夜,導入できたのは,アンタレス(この時点ではM4は見えませんでした),M6,M7,M8,M13,土星の6天体のみ。数が少ない理由は,導入に手間取ったからというよりも,お客さんがずっと続けて覗いていってくれてたからなんです。 アンタレスだけでも,すごい列ができていたし,一言解説を入れると,いくつか質問が続いて・・という感じでした。 |

|

|

初参加のかなさんの機材です。 リポーターは観望会開始の1時間半前に到着したのですが,かなさんはそれよりもまだ早く到着済み。すでに機材も車から降ろしていました。 当夜の機材は,ビクセン製8cm屈折とポルタ経緯台。そこそこの口径の鏡筒に扱い易い経緯台。とても良いバランスのセットです。 終盤に土星を覗かせていただきましたが,さすがに8cmとなると,光量もあり見え方は6cmのそれとはけっこう違ってきます。 使用するアイピースや三脚もきれいにパッケージされていて,機材を大切にされているという印象とともに手慣れた感じが伝わりました。 |

|

|

モレキュールさんの機材です。 モレキュールさんも早々と到着していて,次々と機材を組み立て,それぞれを要領よくセッティング。その手際良さには感心するばかり。 そしてこの鏡筒です。『本日の最小口径機』の座を奪ってくれたのは。 2cm負けました。口径4cmのアポクロマート。今夜はこれで電子観望という設定とのこと。 初盤は,雲の影響なのでしょうか,うまく機能しないような声を聞いていましたが,覗いた子どもたちからは,星雲を見て,『赤い!』と好評を得ていたとか。この辺が電子観望の神髄なんでしょうね。眼視では捉えがたい星雲の輪郭や色合が見事に映し出される。何より,この4cmという小ささでそのメリットが味わえるのですから,技術の進歩も含め,それを扱う人の技能もすごいとしかいいようがありません。 |

|

|

こちらもモレキュールさんの機材。 こちらも口径6cm。いっちょ前にマクストフカセグレン式の本格タイプ。天体望遠鏡の学習用に開発された機材らしく,その仕組みがわかるように,鏡筒の途中にフタがあり,それを開けると中身がわかるような構造になっています。 カセグレン式ですから,焦点距離も長く750mm。高めの倍率も難なく出すことができます。何より重さは400gちょっと。このマクストフとは別に,5cmのニュートンタイプのものがありますが,(別の場所で)比較してみているのですが,ニュートンタイプよりも,こちらのマクストフタイプの方が遙かに良く見えた記憶があります。 この夜は,2台の機材をうまく行使しながら,星空を案内してくれていました。 リポーターの機材を覗きにきてくれた子が,もらった土星のカードをうれしそうに見せてくれました。こんな一手間が宇宙に関心を持つ人を増やすんだろうなって思いました。 |

|

|

続いて,のじ。さんの機材。 発売されてからしばらく経ちますが,本当にエポックメイキング的な鏡筒です。 『evScope』,電子観望型望遠鏡,俗に言われているスマート望遠鏡です。接眼レンズを差し込むかわりに,最適化されたCMOSを組み込んで,取り込んだ映像を適切に処理した後,PCやスマホの画面にその天体の映像を映し出す電子観望型の望遠鏡。 鏡の直径は114mm。集光力は十分ですが,その光量が必要ないほどの画像処理が加わっていて,数秒間集光するだけで,絶対に眼視では見えないイメージが映し出されます。 私が立ち寄ったときは,こと座の環状星雲が写し出されていました。PCの画面に写る画像は,複数の人が同時に観察することができ,非常に効率的です。私も覗かせていただきましたが,M57の中心星もしっかりと確認することができました。眼視でこの中心星を確かめるのには,口径何cmの望遠鏡がいることでしょう。 |

|

|

ダヤンさんは,40cmドブソニアンで参戦。ダヤンさん曰く,『50cm以下は小型。』だそうです。普通に納得はできませんが,そういう世界があるんだと・・・。 ずばり,通常の光学眼視で電子観望に太刀打ちできそうなのは,こうした大口径の望遠鏡しかありません。生の光を自らの網膜に焼き付ける天体観望,その最強アプローチが大口径による観望なんですね。 この夜は,いろいろと導入されていた中で,M13を覗かせていただきました。確かに星の数を数えられるのではと感じるほどのツブツブ感は大口径ならではのものです。お客さんからも『スゴイっ・・』という声が聞こえてました。 私も隣で6cm屈折にM13を入れて,『40cmと比べてみてください。』と圧倒的力量差を確かめてもらおうとアッピールしてみました。 また,土星を導入していたときは,ものすごい長蛇の列になっていましたね。 |

|

|

のぶりんさんの20cmシュミットカセグレン。 のぶりんさんもお久しぶりです。お元気そうで何よりですが,一年に一回というのは寂しい限りです。 昨年は,迫力の15cm屈折で参加していただいていましたが,今日は『軽い方』のをセレクトとか。 確かに参加の皆さん,悪天候を予想してなのか,雨が来たらすぐに撤収できるようという感じでしょうか,いつもよりも小振り&軽量の機材に寄っている印象です。 それにしても,軽い方でも20cmというのは,やっぱり驚き。 途中,聞こえてきたのは『暴走してます』との声。遙か数台先の地点まで,そのうわさが届いていました。 赤道儀の駆動音は,カリカリカリと高性能ですって感じに聞こえているんですが,『勝手によそを向いてしまうんです』とのこと。どうしたんでしょうか。 もしかして,夏場の猛暑のせい?,あまり使ってあげていなくてすねてる?なんて,勝手に想像してしまいました。 |

|

|

おなじみ,Osakaさんの主力機。 21cmドールカーカム式反射望遠鏡。見かけは似ていますが,純カセグレン式ではありません。主鏡,副鏡とも鏡面は別物です。 このタカハシ製のミューロンは,一対(組)の主鏡・副鏡のセットで調整して,最終性能を導き出しているという理想的な製作思想があるそうです。 そういうわけで,ニュートン式と同様に,設計上,中心は色収差も球面収差も皆無。いかなる望遠鏡もこれにはかないません。ピカイチの中心鋭像です。 初めは,ベガ,アンタレスやアルビレオと,恒星が多く導入されていた様子ですが,無収差のシャープな恒星像が楽しめたのではないかと思います。 |

|

観望会開始時,ほとんどの望遠鏡が向いていたのはなぜだかアンタレス。観望会場をカメラを手に一歩下がって俯瞰して見てみると,ほんとに多くの鏡筒が南の高度の低い一つの恒星へ向いてます。これ,なかなかユニークな情景でしたね。そして次に導入されていたのは,ベガ,続いてアルタイル・・,何か恒星祭り。 (※Kumaさんのカラフル案内,良くわかりますね。離れていても聞こえてきます。十分に皆さんの望遠鏡の動態を知ることができました。) 空には,かすかな薄雲が全天に見られていたようにも思います。淡い星雲星団には,まだ向けない方が良いのではとの判断を皆さんされていたということでしょうか。 さて,あまり出歩けなかったので,6cm屈折近辺での話題に戻ります。 冒頭に書いたように,モータードライブが止まって高倍率が出せません。それで,80倍ほどにとどめて手動追尾。 80倍で覗く小さな土星は小粒でピリッ。陸ちゃんが『カニの子どものような・・』と表現してくれました。 実は,雲が多いだろうからと,倍率は上げないでおこうとは最初から思っていたんです。そして,小さな土星を見る人がつぶやくセリフベスト2の『小っさ!』と『かわいい』の声が何回聞こえるか。(ネタにするつもりで)カウントしていました。結果,当夜は『27かわいい』(含:陸ちゃんの7かわいい)。それほどに,中倍率の土星はキュートに見えたのでしょうか。陸ちゃん,適切なノリ協力,ありがとうでした。 当夜のお客さんも反応が,そこそこに良かった気がします。『土星の環,来年は見えなくなるんですよ。』というと,ほとんどの人が『えっ,どうしてですか?』と質問してきます。『土星って水に浮くんですよ。』には,『どういうことですか?教えてください。』等々。 『飛行機で行くと130〜140年かかるんですよ,遠いですか近いですか?』には,望遠鏡を覗き直して考え込む姿も。 『アンタレスの大きさは,太陽の600〜700倍の巨大な星なんですよ。』には,『見た目は小さな点なのにね。.』ときちんと返してくれてました。 そんな感じで,黙って覗いていくだけでなく,コメントを返してくれる人が多かったですね。 |

||

| 最後になりましたが,るなさん,望遠鏡でたくさんの天体を見ることができたでしょうか? Yagiiさん,お子さんに土星は見せてあげられましたか? また,次の機会にもお気軽に参加してくださいね。 8月24日天体観望会への参加協力者は,かなさん,Kumaさん,モレキュールさん,のじ。さん,ダヤンさん,のぶりんさん,陸ちゃん,Osakaさん,ルナさん,Yagiiさん(とご家族),ピッコロの11名でした。 皆様,お疲れさまでした。 <追記> 掲示板の方に,参加協力の皆さんから,また違った視点からの活動レポがあります。読み応えあります,ぜひご覧くださいませ。 |

||