鳴門市環境学習課依頼の天体観望会,本年2回の開催となります。 毎年夏休み中に2回開催。例年,週末に開催なのですが,今季は地元の他の大きなイベントと重なったりして,うまく日程の調整が進みませんでした。それで,2回目は平日の金曜日。鳴門市内の小中学生は,2学期制をとっていて,しかも夏休みは明けています。そのためか参加申込数は,若干少なめの39名。対応機材数は十分です。 当観望会のテーマは,『月と土星を見よう』。ところが,月はまだ月齢が小さく,移動方向に高層マンションがあることもあって,そう長い時間観望はできません。また,土星は観望に適するそこそこの高度になるのは観望会終了間際の時間帯。 空自体は,一等星も簡単に視認できるし,前回よりも晴れ間が多い印象です。ただ,鳴門市内方面の空は白っぽいのは同じで,やっぱりファインダーでM7が判別できません。口径10cmで光学観望のリポーターは,さそり座の尻尾からいて座方面の天体は却下です。高度のあるM27,M22,M57あたりかなぁと,プチ導入計画。 観望会スタート時点,月の高度が下がる一方なので,見えるうちにと到着した人から月を見てもらいます。 ※ここからは,リポーター近辺のレポです。申し訳ありません。 参加していただいた会員さんが,観望会の様子を掲示板の方に書き込みされています。そちらもぜひお読みください。 |

||

|

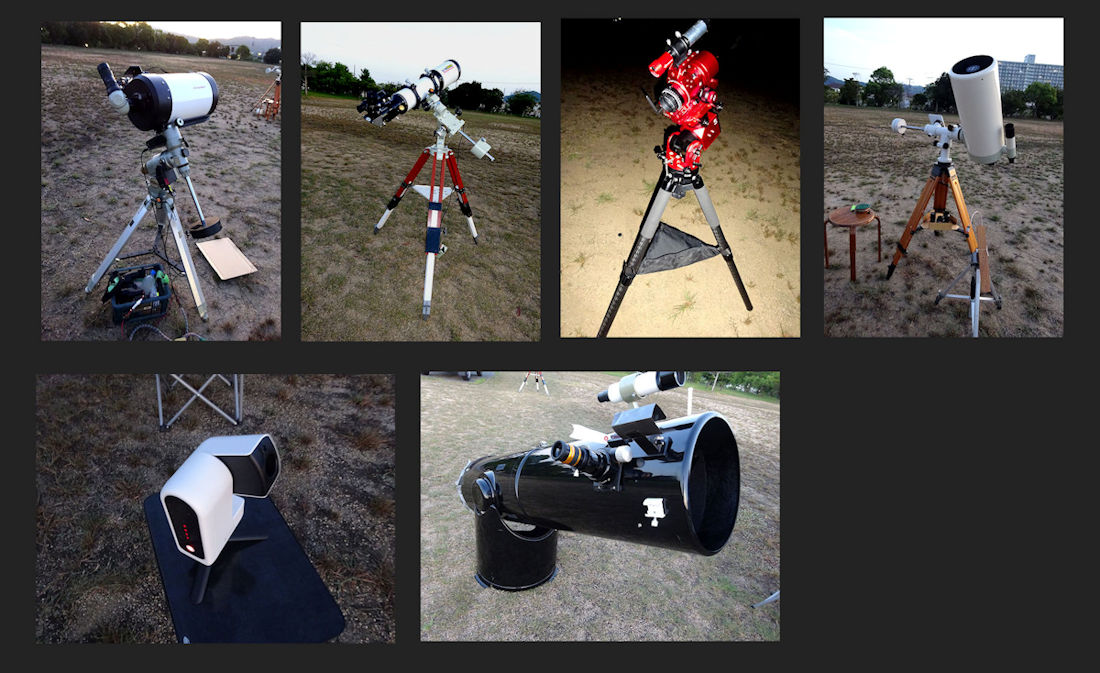

高度が低いため,高倍率は捨てて,目をグルっと回さなくても月全体が余裕で見える倍率にしました。そして,コントラストの一番良いアイピースをセレクト。 月を見てもらっての反応はというと,さすが土星と並ぶ観望会の人気天体だけのことはあります。非常に好評。 『うわ〜,良く見えますね。』の連発。 『見てください,すごいですよ!』と見せている私の方にもお誘いの声が。『でしょ』くらいの反応にしておいたら,『(同好会の)皆さんは,こういうのを普通に見てるんですね。』って。 月を覗く人たちの中には,(裏像になってる月に対して)『何か違う,えっ?黒いところが??反対?』みたいな声も目立ち,よく観察してる人も多かったでしょうか。 ときおり,市の担当者さんがやってきて,『今夜は星空の解説はないんですか?』との声かけ。 始めの主催者挨拶もないままに,月の観望が始まったので,もういいかなって思っていたら,時間をおいて再び『星空のお話は?』 『仰せの通りにしますよ。』と伝えると,『土星は終盤にならないと見えないことも伝えて欲しいし,じゃあ,お願いします。』となったので,月がまだ見えているうちに月の紹介。子どもが多かったら,『月面で野球をすると』という話,大人が多かったら『月はどこから来たのか』か『もし月がなかったら』のどちらかにしようと考えてはいました。 10分ほど月の紹介をしたら,月は南方向のマンション近くまで下がっていました。 このとき,土星はまだ見えてきていません。 ということで,月から離れて,前回と同じ低倍率アルビレオ,高倍率ダブルダブルスターと,二重星の連発。Kumaさんのアナウンスが聞こえてくるので,アンタレスを見てるんだ,M13を見てるんだと,他の機材の動きが良くわかります。ただ,同じ天体を避けようと思っても,当夜の空の条件では10cm鏡筒で狙える天体は多くありません。アルビレオはきれいに見えていましたが,こと座ε星に関しては,見えるか見えないかが焦点になって,味わうといった感じではありませんでした。本当は軽く分離できていたのですが,初めての人には難しい要因があったのかもしれないし,本来なら,一人一人にピント合わせをしてあげないといけないのかもしれません。 そうこうしていると,Kumaさんから『ピンクのところの望遠鏡で土星が入りました。』との声。 じゃあ土星にいきましょうかと,こと座にさよなら。 ところが東の空のあのあたりと探してみても,視力に問題のあるリポーターには,土星が見えません。そこで『土星どれ?』って,陸ちゃんに依頼。すると『この辺のやつ』って,素晴らしい回答。陸ちゃんの指さす方向をファインダーでキョロキョロしながら,明るめの星を入れてみたらビンゴでした。陸ちゃん,ありがとうです。 高度が低いので,倍率を上げると輪郭がソフトになります。それで,控えめに115倍。これくらいだと,思いのほかシャープです。串団子φの感じにくっきり見えています。 衛星もいくつか見えている感じはあるんですが,アプリを使って確認できたのはチタンだけ。 土星に関しても質問がたくさんありました。 11月には輪っかはもっと細くなって見えなくなりますと話すと,どうしてなのか教えてほしい,図鑑と同じに見えるのはいつ頃ですか?どうして(望遠鏡が向いてる星が)土星ってわかるのですか?等々。いつもの観望会以上に質問や会話がたくさんあったように思います。 この夜,準備された機材たちは,下の写真の通りです。 機材やその操作にも,それぞれに個性や特性があって,手動導入+手動追尾,手動導入+自動追尾,自動導入+自動追尾。光学観望に電子観望。ニュートン反射にカセグレン型,反射屈折タイプに屈折。経緯台に赤道儀。旧来のものから最新のものまで,6台ですが多種にわたる機材が並んでいました。 |

||

|

||

| 参加者の中には,早見盤を片手に望遠鏡を見て回る人,(夏休みは終わってると思うんだけど)宿題だと夏の星座を記録しようとする小学生,空の暗いところに流星を見に行ってきたという家族連れ(そこで見た星座が知りたいと,熱心に尋ねてきていました),双眼鏡の使い方がイマイチわからないと操作を尋ねてきた人。スマホで月を撮影しようとがんばっていた人,自分の生まれ星座を探そうとしていた人。参加人数は少なめでしたが,目的意識は明確な人たちが多かったように思います。終了時刻21時でも,まだ残って空を見上げてる人もけっこういました。 子どもが覗きやすいように,天頂ミラーを回して対応すると,皆さんきちんとお礼を言ってくれました。 望遠鏡を覗きながらの質問も普段の数倍はあったかな。いつもはどこで星を見られているんですか?とか,同好会の人はどんな星が好きなんですか?とか毛色の違う質問も多かったような。 解散時,『次はいつあるんですか?』と尋ねられたことも数回。また来てくれるかなと期待。 きっと後味が良い観望会だったのかなと,勝手に思ってしまいました。 今回の観望会への参加協力は,(順不同)Osakaさん,ダヤンさん,yamaさん,Kumaさん,yachinさん,かめさん,陸ちゃん,ピッコロの8名でした。 お世話になりました。 |

||

|