| 明石市立天文科学館をちょこっとのぞいてきました | |

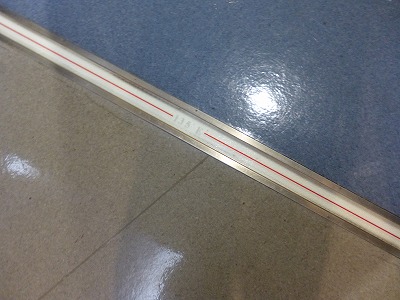

過密スケジュールの仕事を抱えてて,そんなことやってる時間はなかったのですが,わけあって明石までドライブ。 家族が市民会館なるところに行ってる間,一人明石の街中をあっちへ行ったりこっちへ行ったり。ぼんやりと地図を見ていたら,近くに『明石天文科学館』があることがわかり,ちょっと寄ってみました。 建物横に広い駐車場がありますが,案内さんがいてきちんと管理してくれています。 入館料700円のチケットを券売機で購入して入場。 とりあえず2階からです。。。 2階は,プラネタリウム施設があるのですが,上映時間の50分も滞在できません。それで,今回はパス。 入口近くのベンチで座って,様子を見ていましたが,けっこうな人数が入場していたような気がします。 続いて,3階。ここは,展示コーナーです。この日は,宇宙に関連したカレンダーがたくさん展示されてました。  ガリレオの望遠鏡のレプリカ ガリレオの望遠鏡のレプリカ なぜか,ニコンの昔の6.5cm屈折望遠鏡 なぜか,ニコンの昔の6.5cm屈折望遠鏡 18世紀から19世紀にかけて活躍したハーシェルが作った巨大望遠鏡の縮小モデル  月の石のレプリカ 月の石のレプリカ 隕石,いろいろ・・・これは本物 隕石,いろいろ・・・これは本物 東経135度のラインが,建物の中を通ってます 東経135度のラインが,建物の中を通ってます ぼんやり見ていたら,ボランティアの方が説明に来てくれました。 ぼんやり見ていたら,ボランティアの方が説明に来てくれました。かなりたくさんの興味深いお話を聞かせてくれました。 その中でも, 『節分の鬼ってどんなかっこうをしてるか,ご存じですか?』 『鬼のパンツですか?』 『そうです。』 『???・・・・・』 『鬼のパンツは,虎柄。(お面について)角は牛の角です。方角でいうと丑(牛)虎の方向であり,これは鬼門を意味します。 縁起の良くないことを,豆をまいて追い払うんですが,鬼の姿にはそんな,やっつけたい内容の意味が表されてるんです。』 『なるほど。』 そんな,楽しい話がいっぱいでした。 東経135・・・子午線。 建物の中にはあちこちに子午線が。 昔の人は,時刻や方角に『子丑虎卯辰巳午未申酉戌亥』を当てはめました。 北が子,南は6つ目の午,だから北から南までの線が子午線。 明治21年に,東経135度の子午線上の地方時を日本全国で使用されることになりました。それで明石は,東経135度子午線上の町(他にももちろんあるのですが)とされてます。 この,十二支について調べてみると,おもしろいことがたくさん見つかります。 例えば,旧暦の5月頃には北斗七星の端(柄の部分)が南(午)を差すので,『端午の節句』と付けられたという説があります。 ※まあ諸説あって,五月の五と午とを重ねたという説もあります。 午の字は,牛の字から先っちょを取ったもの。すなわち,馬は牛から角を取ったもの。。とか。 この十二支の他に十干というのがあります。 甲(木の兄=きのえ) 乙(木の弟=きのと) 丙(火の兄=ひのえ) 丁(火の弟=ひのと) 戊(土の兄=つちのえ) 己(土の弟=つちのと) 庚(金の兄=かのえ) 辛(金の弟=かのと) 壬(水の兄=みずのえ) 癸(水の弟=みずのと) この十干と十二支の順繰りで,暦ができていたり。 ※10と12の最小公倍数が60。だから,60歳で暦が始めに戻るから『還暦』。 聞いたことありませんか? 丙午(ひのえうま)年の出生がとても少ないという話。 これも諸説いろいろありますが。。。 次は,2017年です。さて,出生数はどうなるんでしょうね。 関心のある方は調べてみてください。 まあ,干支に関していろいろと考える機会を与えてくれそうな明石市立天文科学館です。  古い望遠鏡も。オブジェ? 古い望遠鏡も。オブジェ?さて,続いて4階へ。 と 階段を上り始めたものの,あれっ? 上れど上れど到着せず。 しんどいなあって思っていたら,階段にこんなのが。 ※ショックと疲労感でブレてしまってます。ごめんなさい。 14階? あと100段? 3階の次は14階?  ※正確には,3階から4階へ上がる階段もあります,別のところに。 ぼんやりと階段を上がると,こんな風になります。多くの人はエレベーターで上がってる様子でした。  あと50段。元気が出たのでピントが合いました。 あと50段。元気が出たのでピントが合いました。 がんばって上りました。 がんばって上りました。14階の展望台からは,明石大橋が見えてます。 13階にも展望台があります。 最上階には,40cmの反射望遠鏡があって,月に一度観望会が開かれているそうです。 下りてくる途中,4階に立ち寄りました。 4階は,日時計の広場。いろいろな日時計が屋外に並んでいます。   |

|

| TOPに戻る |